カテゴリ

- 舌痛症:口腔内灼熱症候群 (2)

- コロナ後遺症 (8)

- 斜視・複視・色覚異常 (3)

- 乾燥性皮膚炎 (1)

- アトピー (1)

- いぼ痔・切れ痔 (1)

- 帯状疱疹 (1)

- ホスピス緩和ケア (5)

- ぜんそく (2)

- 蕁麻疹 (2)

- 新着情報 (4)

- 朝起きれない起立性調節障害 (3)

- 再生医療 (2)

- 線維筋痛症 (1)

- 腰痛 (1)

- 小児鍼 (4)

- 鍼灸治療 (6)

- 頭痛・片頭痛 (2)

- 円形脱毛症・薄毛 (3)

- 腰痛・神経痛 (1)

- めまい・メニエール病 (5)

- 突発性難聴 (12)

- 不妊症 (4)

- 生理痛 (2)

- スポーツ障害 (3)

- 陣痛促進 (3)

- 逆子 (6)

- イベントのお知らせ (19)

- 顔面神経麻痺 (8)

- 休診のお知らせ (3)

月別 アーカイブ

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (1)

- 2025年2月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年4月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (3)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年10月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (6)

- 2021年3月 (3)

- 2021年1月 (2)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (4)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (5)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (1)

- 2020年6月 (2)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (1)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (11)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (2)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (6)

- 2019年6月 (4)

- 2019年5月 (1)

最近のエントリー

HOME > ブログ > 突発性難聴 > 急性低音障害型感音難聴

ブログ

急性低音障害型感音難聴

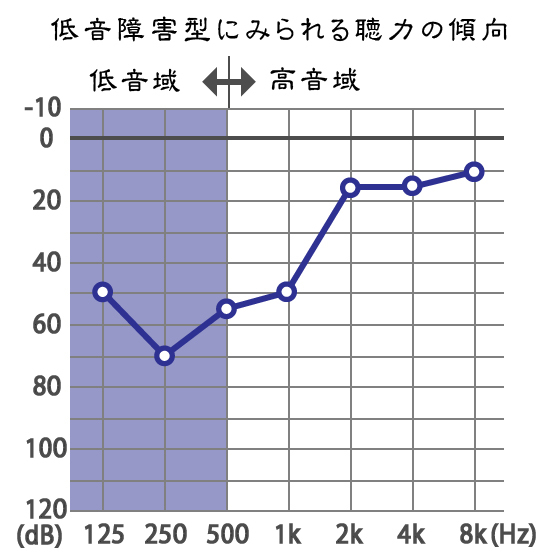

低音難聴で聞き取れなくなる音域は、日常会話で使われる人の声の高さに相当することから生活の質(Quality Of Life=QOLと言います)を考える上でとても重要だとされています。

カテゴリ:

2021年1月14日 17:56

同じカテゴリの記事

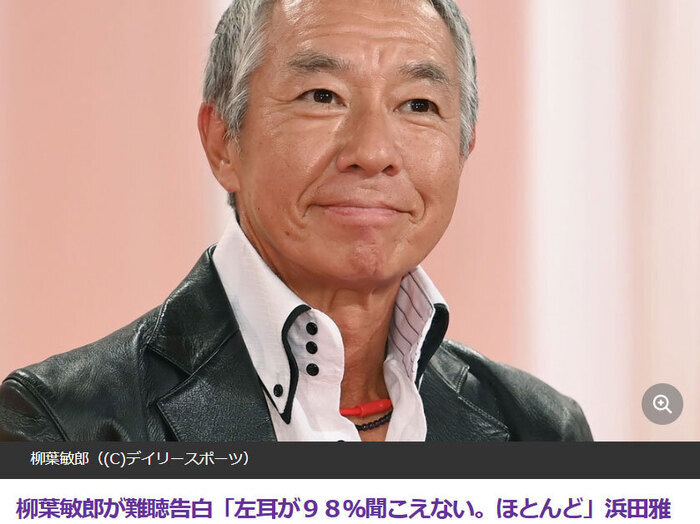

踊るシリーズの最新作に出演、柳葉敏郎さんが難聴を告白「左耳が98%聞こえない」

踊る大捜査線シリーズ待望の最新作映画

「生き続けるもの」 「敗れざる者」

で主演の柳葉敏郎さんが 11月2日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」にゲスト出演し、左耳が「98%聞こえない」と明かす場面がありました。

MCのダウンタウン浜田雅功さんとカラオケをする流れとなったが、「片耳が聞こえなくなってから、歌うのがつまんなくなってきちゃったんだ」と告白。

浜田さんが「え、そうなんですか」と聞くと、「こっち聞こえないの」と左耳に触れる。

「全くですか?」という浜田さんの質問に

「ほとんど、もう…98%聞こえない」と柳葉さんが答える。

浜田さんは「ええ?マジすか」と驚きの表情を見せていました。

耳が聞こえなくなる「難聴」には様々な原因があります。

番組では詳しく触れていませんが、一般的に片方の耳が聞こえなくなる病気として「突発性難聴」が代表的な病気として挙げられます。

突発性難聴は「ある日」「突然」「片方の耳が聞こえなくなる」病気です。

突発性難聴は、鼓膜の奥にある内耳と呼ばれる部分で、音を拾う器官で有毛細胞が損傷される病気です。

突発性難聴の治療では、はじめの数日から2週間ほどステロイド治療をおこないますが、ここで回復できない患者さんも少なくありません。

難聴が原因でステロイド治療をおこない、それでも聴力が回復できなかった時、病院での治療法は他にありません。

このような状況でも有効な治療法として、難聴専門の鍼灸治療があります。

このような状況でも有効な治療法として、難聴専門の鍼灸治療があります。もちろん、鍼灸治療でも、発病から1日でも早く治療を始めたほうが回復は良い傾向にあります。

難聴、突発性難聴と診断された時は、お早めに難聴専門の鍼灸治療をおこないましょう。

突発性難聴専門外来

2024年11月14日 12:08

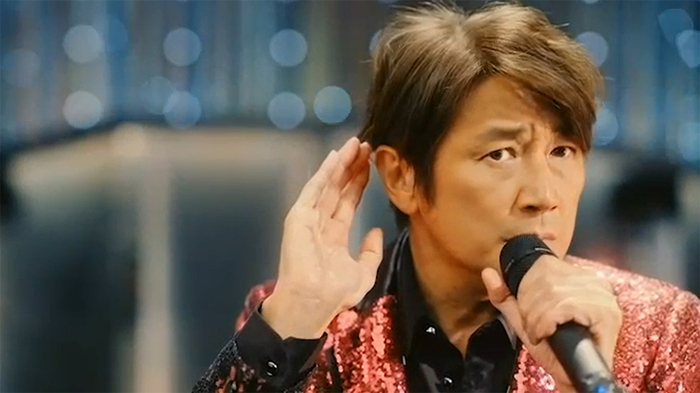

40代からは要注意!?モスキート音も聞こえなくなる聴力低下と検査方法

最近のAC JAPAN 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会のCMをご存知でしょうか?

マッチこと近藤真彦さんがコンサートでファンの声が聞こえないことを表現している映像です。

ラジオCMでは

~~~~~~~~~~

近藤真彦さん:みんなぁ マッチでーす!

会場の皆さん:イエ~イ

近藤真彦さん:声が小さいなぁ。

会場の皆さん:イエ~イ

近藤真彦さん:まだまだぁ! 行くぜー!

会場の皆さん:イエ~イ

ナレーション:それ聞こえにくさのせいかも。

聞きかえし、聞き間違いが多くなったら

耳鼻科での聴力検査をおすすめします。

聞こえにくさを放っておくと

社会的孤立やうつ病、認知症につながるから。

近藤真彦さん:マッチ60歳。聴力検査、デビューします。

会場の皆さん:イエ~イ

会場のお1人:マッチ ステキ!

近藤真彦さん:よく聞こえません。もう1回!

会場の皆さん :受けている笑い声)

~~~~~~~~~~

- 声が小さく聞こえる

- 聞き返すことが増えた

このような症状は、聞こえが悪くなってきているサインです。

聞きかえし、聞き間違いが多くなったら聴力検査をしましょう。

身近なことで確認するには

- 換気扇の音やエアコンの動作音

- モスキート音

以上のような音は聞こえますか?

モスキート音とは、以前に話題になった、都会の地下鉄の階段や公園のトイレ周辺に設置された機械から流れる音で、モスキート=蚊の「プ~ン」という高い小さな音です。

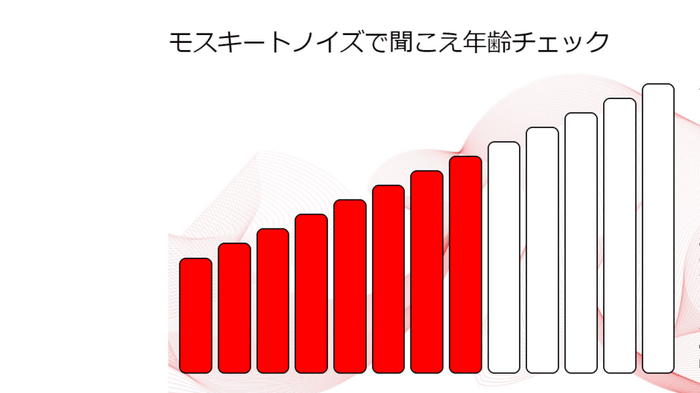

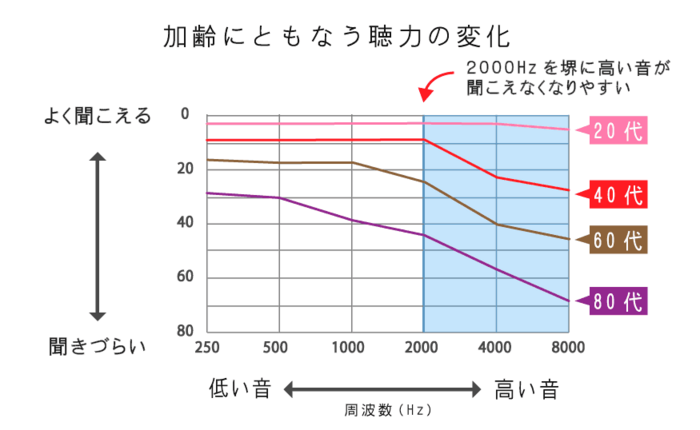

年齢に伴う聴力低下の特徴は、特に40歳を過ぎた頃から2000Hzを堺に下がり始めやすいことです。

人間が聞き取れる周波数(音の高さ)は、20Hzから20,000Hzといわれています。

聴力低下は20代より徐々に始まり、自覚がないのが一般的で、年齢とともに周波数の高い音は徐々に聞きにくくなります。

モスキート音は、8000Hz、9000Hzなどかなり高い音になりますので、年令による聴力低下の度合いが顕著に出やすい音だと言えます。

普段の生活で、耳に入る音の刺激が少なくなると「うつ病」や「認知症」の原因へとつながります。

逆に、聴力を維持することができればいつまでも元気に楽しく生活することができます。

聞こえにくくなった時、病院での治療はありません。聴力低下が進むと、補聴器をつけるくらいです。

しかし、治療法、予防法が無いわけではありません。

当院の場合、突発性難聴など、難聴の治療を専門におこなっています。

難聴発症の原因、聴力低下の原因は、耳に栄養がいかなくなり機能が衰えてくる状態です。

耳に栄養を送るためには、首肩の凝りや緊張を改善し、耳に栄養をたくさん送ることが大前提です。

同時に耳に関連する血流循環を治療することで治療も予防も可能になります。

聴力低下は、20代から徐々に始まります。40代を過ぎると公私ともに忙しくなり疲れも取れにくくなります。

すでに中耳炎や突発性難聴、メニエール病等を経験の方は、早めに予防の聞こえ専門鍼灸治療をおすすめします。

2024年9月18日 16:05

こどもの難聴が急増しています!こんな時、治療はどうすればいいの?

子どもの難聴が急増していることをご存知ですか?

特にコロナ禍からの生活環境の変化で、免疫力の低下から発病してしまうことが多くみられます。

特に、インフルエンザやコロナ、RSウイルスに感染した後に難聴を発症するケースが増えています。

- 声掛けに反応しない

- 聞き直す

- 聞き間違える

などの変化が現れた時は要注意です。

どの程度聞こえているの?

一般的に難聴の症状があらわれた時、耳鼻科では聴力検査をします。

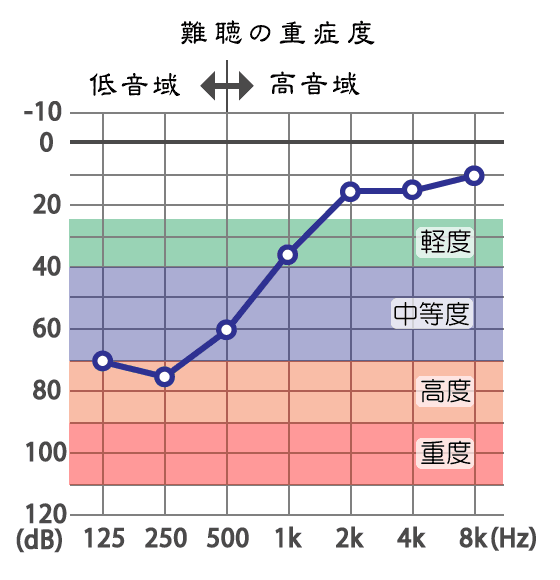

↑上のイラストは聴力検査で聞こえの程度をあらわしたものです。

左側縦の数字が音の大きさで、「0(上)」に近いほど小さい音でも聞こえています。

下の横に並んでいる数字は、音の高さをあらわしていて、数字が小さいほど低い音、数字が大きいと高い音を聞いたときの反応を示しています。

「◯」は右側の耳の検査結果をあらわしていて、例えば、上のイラストでは、右耳で250Hzの音を出した時、聞き取れる大きさは75dBという大きな音を出さないと聞こえていないということになります。

子ども難聴専門の鍼灸治療

子どもの聞こえの変化に気が付き、耳鼻科を受診した場合、年齢にもよりますが、聴力検査をします。そして、聴力が低下した時に行う治療は、ステロイドが第一選択となる場合が多いです。

しかし、ステロイドを使用しても回復しなかった場合は、効果的な治療法がなくなってしまいます。

このような状況の時に活用できるのが、「子ども難聴専門」の鍼灸治療です。

子ども難聴専門の鍼灸治療では、ほとんどが刺さない鍼を使用し、全身の自律神経機能を整え回復力を高めながら耳自体の治療をおこないます。

鍼灸治療するとどうなるの?

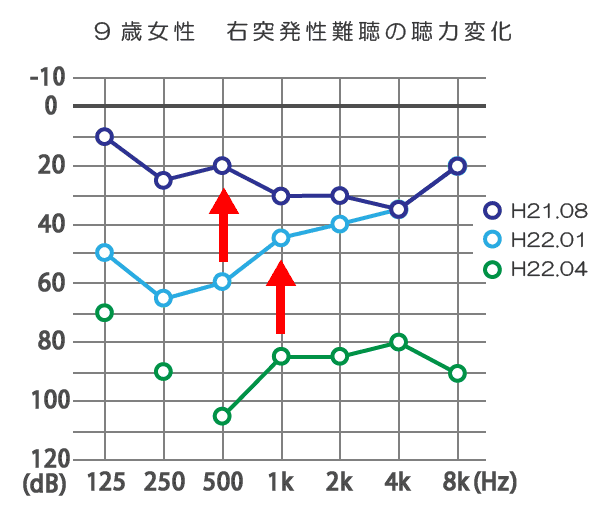

↑上のイラストは、実際の患者さんの治療経過です。

H21年7月に右突発性難聴を発症、8月の検査ではほとんど全部の音が聞こえていない状態でした。病院に入院し、ステロイド点滴治療をおこないましたが回復せずに、経過観察のみの治療に変更され、他に治療法はないのかと探して当院へ来院されました。

当院での治療を8月に開始し、週2回の治療をおこなっていました。イラストは日時が間違っていますが、11月の耳鼻科受診時に聴力検査をおこなったところ、音全域で大幅な回復があり、そのまま鍼灸治療を継続、翌年4月の診察日の検査ではさらに回復する結果となりました。

患者さんすべてがこのような劇的な改善するとは限りませんが、もともと薬が聞きにくい難聴治療の場合は、体の治癒力を高める鍼灸治療がより効果的になります。

お子さんの難聴に気がついた時は、お早めにご相談ください。

2024年4月18日 13:43

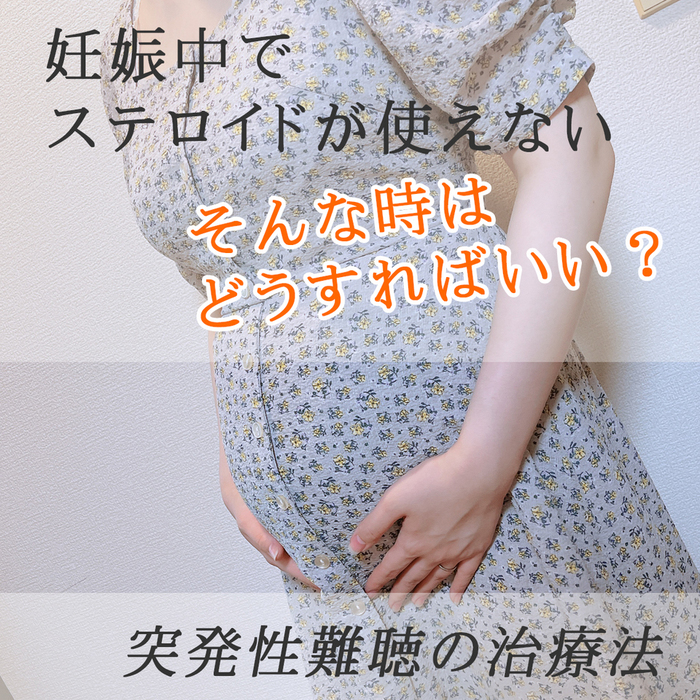

妊娠中でステロイドが使えない時の突発性難聴の治療

妊娠中に、突然聞こえなくなりました。

すぐに婦人科へ行きましたが専門外ということで耳鼻科をすすめられ、耳鼻科を受診。

耳鼻科で聞こえの検査をして、やっと「突発性難聴」と診断されましたが。

妊娠中ということもあり、婦人科の先生と相談してくださいと言われ、治療できずにまた婦人科へ行くことに。

婦人科では、妊娠中だからと、一応胎児に影響がないと言われている少量のステロイドを処方されました。

薬の量が少なかったのか2週間経っても症状は変わらず悩んでいました。

ちょうど知人が逆子の治療で通っていた鍼灸院で妊娠中に難聴になりやすくて治療をしている話を思い出したと教えてもらい鍼灸院に相談しました。

すぐに治療の予約をして週2回の治療をおこない、治療を始めて2回目の治療から聞こえに変化があらわれ、5回目の治療後にはほとんど正常範囲に回復しました。

~~~~~~~~~~~~~~~

このような妊娠中のトラブルはよくあるケースです。

婦人科専門の治療をおこなっている当院では、妊娠中の各種トラブルに対応できます。

特に、突発性難聴の治療はお早めにご相談ください。

お母さんにも赤ちゃんにも副作用なく安全に治療ができます。

2023年3月23日 16:17

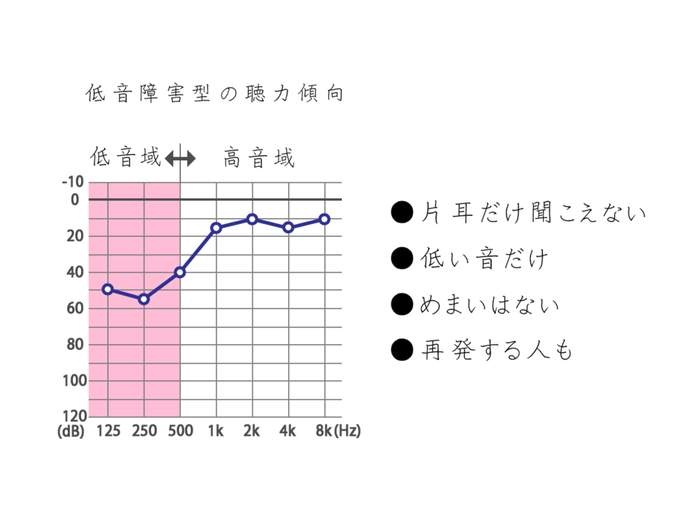

低音難聴にご用心! 低音障害型感音性難聴の治療法

低音障害型感音性難聴という病気を

低音障害型感音性難聴という病気を聞いたことはありますか?

急に聞こえなくなることから

急性低音障害型感音難聴とも呼ばれます

この病気は

内耳の異常により発症します

蝸牛型メニエールとも呼ばれ

めまいを伴わないメニエール病との認識もあります

20~40代女性に多く

初期症状は

耳鳴りや耳のつまりがあらわれます

その他の特徴としては

・なんとなく聞き取りづらい

・複数人、騒がしいところでの会話が分かりにくい

・離れたところからの呼びかけに気づかない

・低音の耳鳴り

・耳に水が入っているように感じる

などがあります

低音障害型感音性難聴は

低音域のみ聞こえにくくなり

難聴のレベルも軽度のため

対面での日常会話には大きな影響がなく

発症していることに気づかないケースも

多いです

また再発も繰り返すため

症状がなくなったから治ったと思い

治療をせず放っておくと

症状がどんどん悪化してしまいます

発症の原因は

睡眠不足・ストレス・慢性的な疲れから

自律神経が乱れ体の緊張が強くなり

内耳の異常に繋がることから

受験や期末試験など試験勉強の後に

発症する学生さんも多く見られます

近年では

新型コロナウイルスの影響で生活スタイルが変化したことで

発症する方も急増しています

低音障害型感音性難聴は

ステロイド治療が第一選択なのですが

耳の構造上

ステロイドが効きにくく

なかなか思うように回復する人は少ないです

そんな時効果を発揮するのが

難聴専門の鍼灸治療です

鍼灸治療には

・自律神経を整えストレスを緩和

・血行の改善

・自己免疫力の向上

の効果があり

その結果として

障害部位の内耳に作用して

難聴を改善することができます

低音障害型感音難聴でお悩みの方

再発を繰り返している方

お早めにご相談ください

2022年11月 5日 14:43