昨年大ヒットした韓国ドラマ

「海街チャチャチャ」は

時代劇や財閥の富裕層の

ドロドロとしたラブストーリー

ではなく

田舎漁師町の土地の美しさと

人間ドラマが組み合わさった

穏やかなストーリーでした

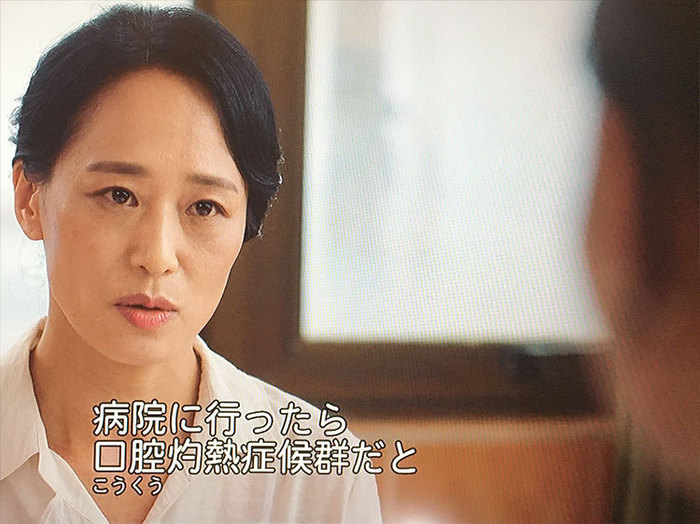

その中で目に止まったのが

歯科医師を演じる女優(義娘)と

お義母さんのシーン

食事中に顔を歪めるお義母さんに

声をかけると

「口腔内灼熱症候群」

であることを告げます

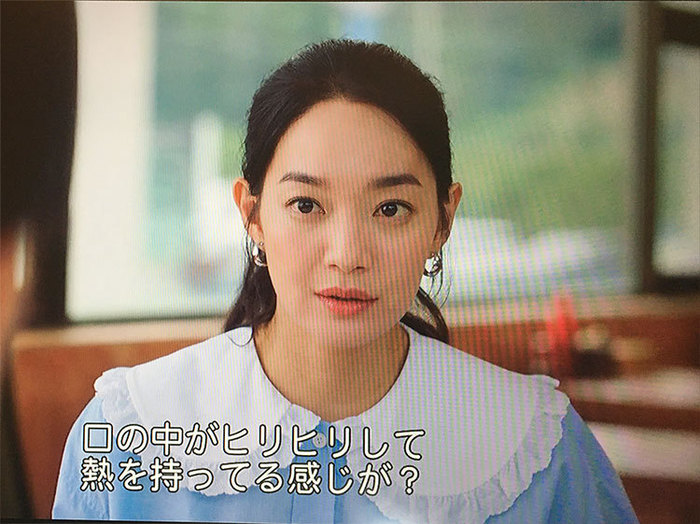

すかさず

「口の中がヒリヒリして

熱を持ってる感じが?」

と返しています

まさか韓国ドラマでこの病名が

出てくるとは思いませんでした

近年 コロナ禍の影響で

生活スタイルが激変し

口腔内灼熱症候群が

この日本でも急増しています

口腔内灼熱症候群は

「3ヵ月を超えて、かつ1日2時間を超えて連日再発を繰り返す、口腔内の灼熱感または異常感覚で、臨床的に明らかな原因病変を認めないもの。」 (*1

と定めていて

抗うつ薬を始めとする薬物療法がありますが

約3割の人が症状に変化がないという統計もあります

この病気は舌だけに症状を感じる

いわゆる「舌痛症」もあります

まだ原因や治療がはっきりと解明されていない病気ですが

脳や末梢神経が知覚過敏になっている状態の

三叉神経細線維感覚ニューロパシー (*2 なので

鍼灸治療が効果的です

鍼灸治療をすると

・ストレスによって乱れた自律神経を整え

・脳に作用して痛みを抑制し

・痛みを感じる部分を正常化させる

効果があります

また

閉経前後の女性に発症しやすいことから

女性ホルモンの変化に関与しているため

エストロゲンの急激な分泌減少を

穏やかにさせることで

口腔内の症状を楽にさせることも併せて治療できます

口の中の違和感

舌の痛みが気になる時は

我慢せずご相談ください

(*1 日本頭痛学会 国際頭痛分類第3版

(*2 一般社団法人 日本口腔顔面痛学会

2022年11月23日 11:12

顔面神経麻痺とは、顔の筋肉が麻痺して表情を作れなくなり、お茶をこぼしたり目が閉じなくなったりする病気の総称です。特に、片方の顔の表情が麻痺するベル麻痺は、原因不明で、主だった治療法もない病気として教育されてきました。

顔面神経麻痺とは、顔の筋肉が麻痺して表情を作れなくなり、お茶をこぼしたり目が閉じなくなったりする病気の総称です。特に、片方の顔の表情が麻痺するベル麻痺は、原因不明で、主だった治療法もない病気として教育されてきました。

しかし、2011年、顔面神経麻痺の治療ガイドラインが作成された頃から一歩ずつ原因の解明や治療法の確立が進んできました。

そして、ガイドラインの進化した改訂版として顔面神経麻痺診療ガイドライン2023年版が現在作成中となっております。

特に、顔面神経麻痺に対する鍼灸治療は、全国的にその症例数、研究論文発表も少なく、エビデンスに乏しいことから、効果は認めるが表立って認められない状況が続いていました。

今回のガイドライン改定に対して、検査方法の改定、鍼灸治療に対する治療法の詳細等が明記されました。

主だった改訂部分としては、今まで禁忌(禁止)とされていた低周波の治療法について

書かれています。

今まで、低周波が禁止されていた背景には、強力で粗大な随意運動や神経筋電気刺激(低周波療法)は、顔面部に対して施術することで後遺症である共同運動の原因となる神経の迷入再生を促進させるためということがあります。

また、顔面神経に対しての麻痺の予後不良の見方、評価法、治療上の注意、鍼治療については鍼灸師間で共通理解が乏しいという理由があります。

以前は、医学部だけでなく、鍼灸学校でも顔面神経麻痺は治らないという教育があったため、顔面神経麻痺に興味を持ち治療を専門としておこなう鍼灸師が皆無でした。

当院が顔面神経麻痺の専門外来をはじめた平成元年頃は、全国的にみて正しい西洋医学的知識を取り入れた鍼灸院はありませんでした。

今回のガイドライン改定に伴い、顔面神経麻痺で悩む患者さんの受け入れ先が近くの医療機関、鍼灸院で増えていけば幸いです。

最後に、笑顔を取り戻すことが顔面神経麻痺の治療目的です。そのために顔面神経麻痺に対して正しい知識と治療技術をアップデートし、患者さんと真摯に向き合い治療の先にある未来に向かって共に歩んでいく先生が一人でも多く増えていただきたいです。

~~~~~~~~~~~~

剛鍼灸治療院

豊川市萩山町1-5

~~~~~~~~~~~~

2022年11月 7日 17:09

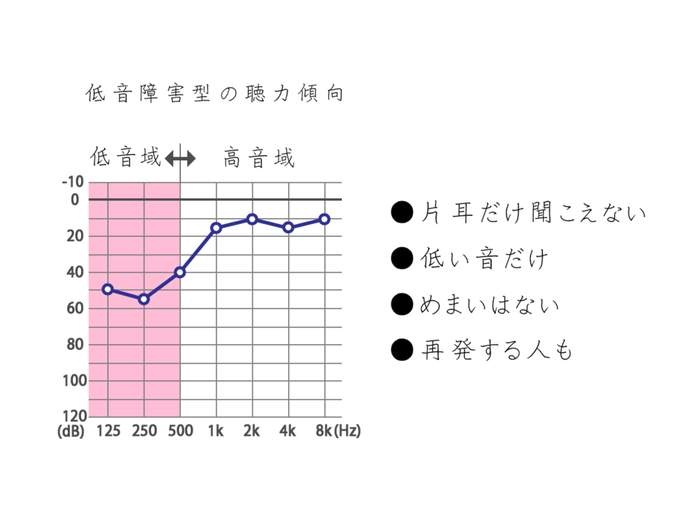

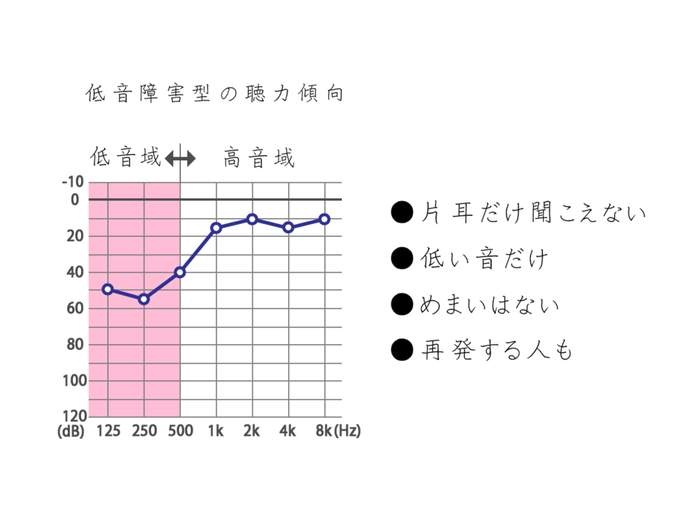

低音障害型感音性難聴という病気を

聞いたことはありますか?

急に聞こえなくなることから

急性低音障害型感音難聴とも呼ばれます

この病気は

内耳の異常により発症します

蝸牛型メニエールとも呼ばれ

めまいを伴わないメニエール病との認識もあります

20~40代女性に多く

初期症状は

耳鳴りや耳のつまりがあらわれます

その他の特徴としては

・なんとなく聞き取りづらい

・複数人、騒がしいところでの会話が分かりにくい

・離れたところからの呼びかけに気づかない

・低音の耳鳴り

・耳に水が入っているように感じる

などがあります

低音障害型感音性難聴は

低音域のみ聞こえにくくなり

難聴のレベルも軽度のため

対面での日常会話には大きな影響がなく

発症していることに気づかないケースも

多いです

また再発も繰り返すため

症状がなくなったから治ったと思い

治療をせず放っておくと

症状がどんどん悪化してしまいます

発症の原因は

睡眠不足・ストレス・慢性的な疲れから

自律神経が乱れ体の緊張が強くなり

内耳の異常に繋がることから

受験や期末試験など試験勉強の後に

発症する学生さんも多く見られます

近年では

新型コロナウイルスの影響で生活スタイルが変化したことで

発症する方も急増しています

低音障害型感音性難聴は

ステロイド治療が第一選択なのですが

耳の構造上

ステロイドが効きにくく

なかなか思うように回復する人は少ないです

そんな時効果を発揮するのが

難聴専門の鍼灸治療です

鍼灸治療には

・自律神経を整えストレスを緩和

・血行の改善

・自己免疫力の向上

の効果があり

その結果として

障害部位の内耳に作用して

難聴を改善することができます

低音障害型感音難聴でお悩みの方

再発を繰り返している方

お早めにご相談ください

2022年11月 5日 14:43

口の中が焼けるように痛くなる、チクチクと感じる症状でお悩みですか?それは、口腔内灼熱症候群かもしれません。

日本頭痛学会が基準としている国際頭痛分類第3版では、口腔内灼熱症候群を

「3ヵ月を超えて、かつ1日2時間を超えて連日再発を繰り返す、口腔内の灼熱感または異常感覚で、臨床的に明らかな原因病変を認めないもの。」

と定めています。

口腔内灼熱症候群は、50~70歳代の閉経周辺、閉経後の女性に最も多くみられますが、その他の年代の男性にも症状はあらわれています。

病院での治療としては、抗うつ薬を始めとする薬物療法がありますが、約3割の人が症状に変化がないという統計もあり、症状が改善する手段がなく日々を過ごし悩んでいる方もいます。

当院では、耳鼻科領域の治療として、突発性難聴や顔面神経麻痺の専門外来を設置しています。

今までの診療で難聴や麻痺だけでなく、口の中や舌が焼けるように痛く、いくつも医療機関をまわったけど原因がわからない、もしくは良くならないと相談されるケースが多々ありました。

鍼灸治療は、口腔内灼熱症候群のような知覚異常にも適応しており、抗うつ薬で良くならなかった場合の症状に対しても改善が見込めます。

すでに医療機関で口腔内灼熱症候群と診断を受けている患者さんにとっては3ヶ月から数年単位で悩まれているケースが多く、1日でも早く専門の鍼灸治療を受けていただきたいと思います。

口の中の焼けるような痛みでお悩みの際は、お早めにご相談ください。

2022年10月19日 13:51

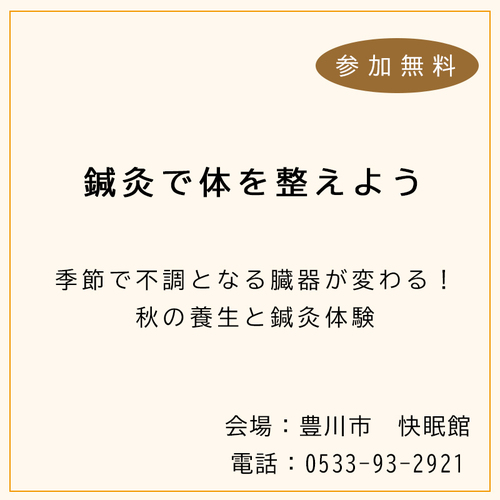

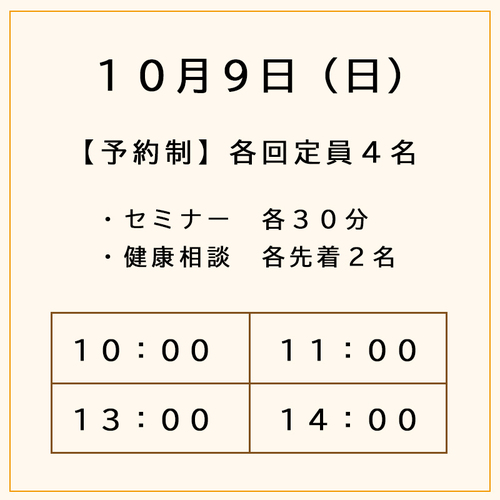

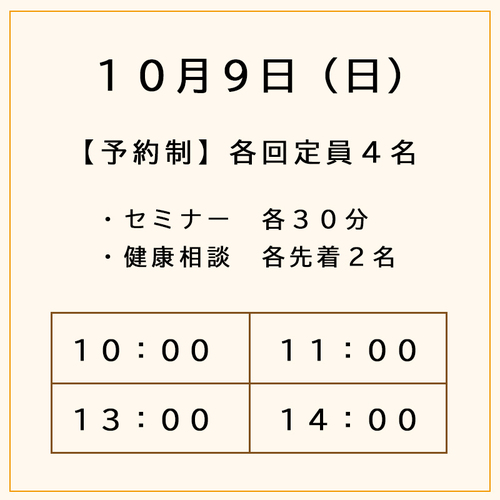

コラボイベントの告知です!

創業100年を超える眠りの専門店「快眠館」さんで

鍼灸セミナー&体験をおこないます

心も体もうつろいやすい秋に備え

自分の体を知り、元気に過ごせる対策をしましょう!

★鍼灸で体を整えよう★

季節で不調となる臓器が変わる

秋の養生と鍼灸体験

セミナー30分

個別健康相談

各4人限定

個別健康相談は各2人

予約制となります

会場:豊川市 快眠館

電話:0533-93-2921

2022年9月22日 17:20

昨年末頃から急激にお問い合わせが増えたコロナ後遺症について専門外来を開設することにしました。

新型コロナの後遺症は罹患時から持続する症状と、回復した後、新たに出現する症状があります。

その中でも特に多いのが

- 倦怠感40%

- 息切れ36%

- 嗅覚障害24%

- 気分の落ち込み22%

- 咳17%

となっております。

後遺症は変異株によっても違い、デルタ株では味覚・嗅覚障害が多かったですが、オミクロン株では倦怠感・疲労感や記憶障害・集中力の低下などが多くなってきています。

鍼灸治療をおこなうと、自然治癒力が高まり、各組織の障害された機能が回復します。

もともと後遺症とは、自然治癒力がストップした「もうこれ以上治せません。」という慢性病と同じ状態です。

固定した症状に対して、鍼やお灸を使ってツボに刺激することで体を正しい状態に導いてくれます。

その結果、自然治癒力が再び活動を始め、機能回復を促してくれます。

当院のコロナ後遺症外来では、コロナ陽性判定から2週間以上経過、かつ現在感染してなければ受診可能です。

後遺症でお悩みの方は、1日でも早く治療を開始し、不快な症状を取り除きましょう。

2022年9月14日 11:30

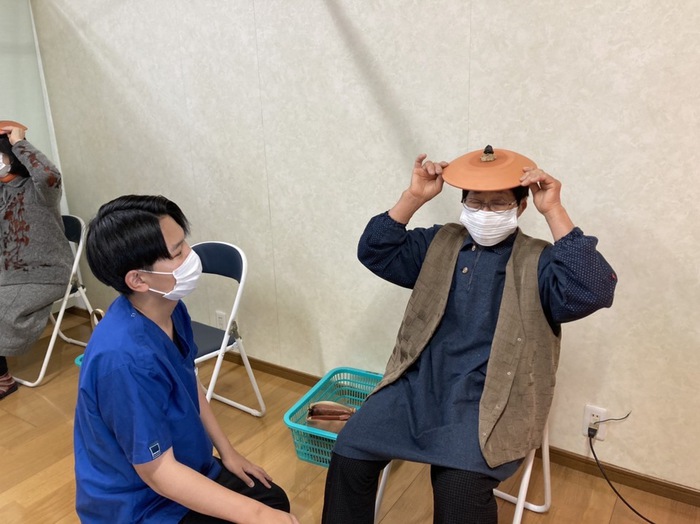

ほうろく灸無料体験会やりますよ!

「焙烙灸(ほうろくきゅう)」とは、夏の土用の丑の日に夏バテ防止や病気予防のためにおこなわれてきた伝統的な行事です。

一説によると、炎天下で暑さ負けした武田信玄が、カブトの上から灸をすえたところ、たちどころに全快したのが、「ほうろく灸」という伝統行事になったとも伝えられています。

土用は1年に4回、季節の変わり目にあり、病気をしやすい時です。

夏の土用に有名なのは鰻を食べることですが、それ以前は「ほうろく灸」で暑気払いをしていました。

現代のストレス社会、昔と比べて高温多湿になった日本、そんな体に溜まったストレスや湿気からくる体調不良を焙烙灸で取り除くことができます。

焙烙灸には、自律神経、免疫、血液循環の改善に役立ちます。

・夏になると体調を崩す

・朝起きれない・眠れない

・体がだるい

・体がむくんでいる

・食欲がない

・ストレスが溜まっている

・頭痛がする

・集中できない

など気になる症状がありましたら焙烙灸をお試しください。

新型コロナウイルスする感染症対策のため、人数限定でおこないます。

日時:7月24日(日)10:00~15:00

※事前予約優先制、各治療院 限定30名

会場:ともろ鍼灸院・なばな鍼灸院同時開催

浜松市西区舞阪町舞阪2683 舞阪漁港前

☎:053-592-2299

田原市田原町汐見12

☎:0531-27-7189

2022年7月 7日 15:02

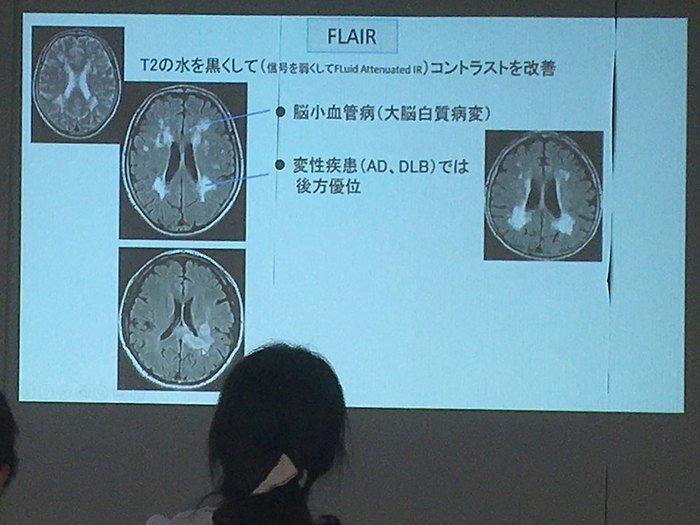

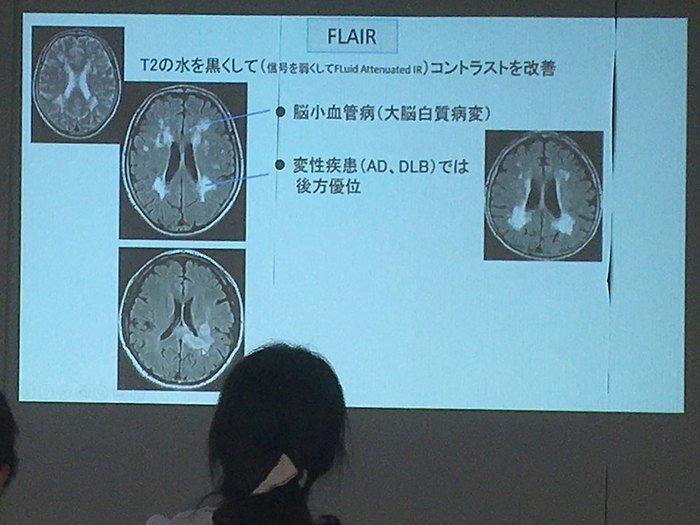

令和4年6月29日 脳神経外科医をお招きして頭部画像診断の勉強会をおこないました。

令和4年6月29日 脳神経外科医をお招きして頭部画像診断の勉強会をおこないました。

頭部の病気といえば脳梗塞やくも膜下出血だけでなく、聴神経腫瘍や片頭痛、三叉神経痛、小脳変性症、パーキンソン病など多岐にわたり、鍼灸治療にも関係しています。

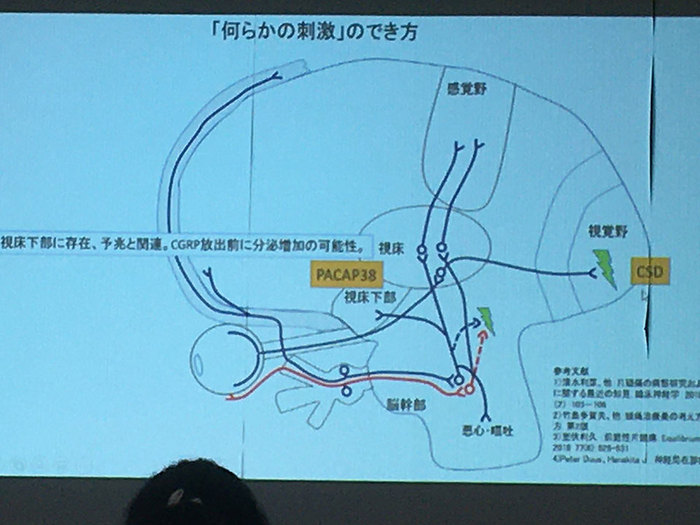

勉強会の中で印象的だったのが、昨年改定された頭痛ガイドラインの内容と鍼灸治療についてです。

今まで、片頭痛の原因(状態)は、脳血管が収縮して前兆が起こり、その後血管拡張によって拍動性の痛みがあらわれるという考え方でした。

脳血流の検討では、前兆期に脳血流は低下し、頭痛期に脳血流が増加していることが示されていましたが、血管が収縮していると考えられる乏血期から頭痛が起こっていることが明らかとなり、血管原因説による病態の矛盾が指摘されていました。

今回、改定された頭痛ガイドライン2021では、片頭痛発作は三叉神経血管系が異常に活性化されて引き起こされるとの説が有力とされています。

なんらかの刺激により三叉神経終末からCGRPなどの神経ペプチドが放出され、これにより生じた神経原性炎症(血管拡張、血漿蛋白質の漏出、肥満細胞の脱顆粒)が周囲にさらなる炎症を引き起こし、その神経興奮が中枢へと伝わって最終的に片頭痛の痛みとして知覚されると考えられています。

血管拡張は、原因ではなく、結果として拡張している状態になっていると。

そのため、医療現場では、CGRP の阻害による片頭痛の発作抑制が期待されています。

一方、鍼灸治療では、埼玉医大をはじめとする研究によって、鍼灸治療の効果が立証され、今回のガイドラインでも明記されています。

残念なことに、片頭痛に対して鍼灸治療の結果はあるが、その根拠を立証するための材料が少ないとされています。

鍼灸の良いところは、予防、治療ともに効果的であり、片頭痛だけでなく、小児の頭痛、月経時の頭痛、妊娠中、授乳中の頭痛にも適応される体に優しく、薬より早く効果があらわれる治療法となります。

鍼灸治療の科学的根拠を立証する研究が進み、医学的にも一般の方への普及も認知されれば嬉しいです。

まだ知られていないことが多い鍼灸治療ですが、健康保険も使えます(意思の同意書が必要)。首から上の症状でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

2022年7月 1日 21:17

髭長く

腰曲がるまで生きたくば

背と足とに煙たやすな

という沢庵和尚の名言があります

元気に長生きしたければ

背中のツボと足三里のツボに

毎日お灸をすえなさい

という意味です

人間は「オギャー」と産声を上げてからは

食事でしか生命力を作り出せません

そのため 胃腸が元気かどうかが

健康で生き続けるための絶対条件となります

日本人は昔から胃腸が弱く

背中のツボと足三里のツボに縁があります

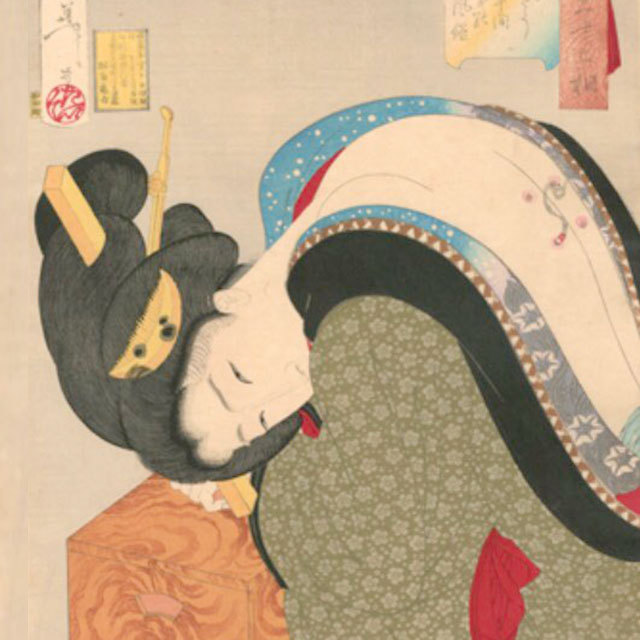

かの俳諧師 松尾芭蕉も

奥の細道の中では

胃腸の調子を崩しやすく

足三里にお灸をすることで

乗り切ったとあります

「股引の破を綴り、

笠の緒付かえて、

三里に灸すゆるより...」

という松島を訪れた時の部分です

文頭にある

たくあん漬けを考案した沢庵和尚は

安土桃山時代~江戸時代前期

に活躍した臨済宗の僧侶です

たくあん漬けの由来は

徳川家光に

最近何を食べても美味しく感じない

何か美味しいものを食べさせてはくれないか

と頼まれたことです

沢庵は それを聞いて さっそく

食事の準備をし あろうことか

家光を3時間以上待たせました

ようやく現れた沢庵が手にしていたのは

大根の漬物が添えられたご飯だけ

しかしお腹がペコペコの家光は

それを一気に食べます

そして沢庵は

美味しいものを食べたいのであれば

腹を空かせればいいのです

腹が減るだけで

すべてものは美味しく感じるのです

と家光に伝えました

家光はその時食べた漬物の美味しさに驚き

その時に出された漬物を

「たくあん漬け」と名付けたのです

現代では

「空腹は最高の調味料」

という名言につながっています

本題に戻しますが

髪黒くツヤツヤで

腰はピンとまっすぐ伸び

元気に長生きしたければ

背中のツボと足三里に

お灸をすることが大切

と言っています

どれだけ良い薬を飲んでも

どれだけ良いサプリメントを飲んでも

胃腸が元気でないと

ただの高級な便になるだけです

お灸ではなく指で押す指圧でも構いません

歯磨きと同じように

毎日続けて刺激しましょう

5年後 10年後に

本当に違う未来がやってきます

2022年3月29日 14:20

無病息災イベント

「ほうろく灸無料体験」を開催します。

「焙烙灸(ほうろくきゅう)」は、夏の土用の丑の日に夏バテ防止や病気予防のためにおこなわれてきた伝統的な行事です。

一説によると、炎天下で暑さ負けした武田信玄が、カブトの上から灸をすえたところ、たちどころに全快したのが、「ほうろく灸」という伝統行事になったとも伝えられているそうです。

土用は1年に4回、季節の変わり目にあり、病気をしやすい時です。

※冬の土用は1月17日~2月3日です

ほうろく灸で元気に冬を乗り切りましょう!

こんな人におすすめほうろく灸

-

朝起きれない・眠れない

-

ストレスが溜まっている

-

風邪をひきやすい

-

頭痛がする

-

集中できない

日時:1月16日 10:00-15:00

新型コロナウイルス感染予防対策のため、事前予約制となります。

浜松市西区舞阪町舞阪2683 舞阪漁港前

☎:053-592-2299

2022年1月10日 18:17

顔面神経麻痺とは、顔の筋肉が麻痺して表情を作れなくなり、お茶をこぼしたり目が閉じなくなったりする病気の総称です。特に、片方の顔の表情が麻痺するベル麻痺は、原因不明で、主だった治療法もない病気として教育されてきました。

顔面神経麻痺とは、顔の筋肉が麻痺して表情を作れなくなり、お茶をこぼしたり目が閉じなくなったりする病気の総称です。特に、片方の顔の表情が麻痺するベル麻痺は、原因不明で、主だった治療法もない病気として教育されてきました。 低音障害型感音性難聴という病気を

低音障害型感音性難聴という病気を